Baurestmassendeponie “Am Burgholz“

FAQs

Was plant die ZECH Umwelt GmbH?

Die ZECH Umwelt GmbH plant auf der Fläche der ausgebeuteten Tongrube der Fa. Creaton eine Baurestmassendeponie der Klasse DK0 mit einem Gesamtverfüllvolumen von rund 1.500.000 m³ zu errichten.

Warum eine Deponie?

- Durch die Einführung der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) wurde die bis dahin gültige Regelung nach LAGA abgelöst. Zukünftig wird es keine Kippstellen mit den aus der LAGA bekannten Bezeichnungen (Z0 bis Z2) mehr geben. Zukünftig wird es für die Beseitigung nur noch Deponien nach Deponieverordnung (DepV) geben.

- Eine Deponie wird als technisches Bauwerk betrachtet und benötigt daher für den Bau eine umfangreiche Fremdprüfung, die die ordnungsgemäße und plangetreue Herstellung überwacht.

Was spricht für die Tongrube bei Langenreichen?

Der Standort ist aus mehreren Gründen gut geeignet:

- Der Grundwasserabstand ist mit mehr als 15m sehr groß.

- Der in der Grube vorhandene Boden und der darin verbliebene Ton soll für den Bau der Deponie eingesetzt werden. Somit können viele Transporte vermieden werden.

- Durch die Nähe zur Schmutter ist nach der Beprobung eine Einleitmöglichkeit für das Sickerwasser vorhanden.

- Durch die Nähe zur Bundesstraße B2 und der Staatstraße 2382 ist eine gute Verkehrsanbindung gegeben.

Die Baurestmassendeponie „Am Burgholz“ wird als DK0 Deponie geplant. Welche Deponieklassen gibt es?

DK0 Deponieklasse 0 - Deponie für nicht gefährliche Inertabfälle: insbesondere Boden, untergeordnet Bauabfälle

DKI Deponieklasse I - Deponie für nicht gefährliche und gefährliche Abfälle, wie z.B. Bodenaushub, Bauabfälle, KMF und Asbest

DKII Deponieklasse II - Deponie für nicht gefährliche und gefährliche Abfälle, wie z.B. Beispiel Bauabfälle, Straßenaufbruch und Aschen

DKIII Deponieklasse III - Deponie für gefährliche Abfälle: Sonderabfälle, die oberirdisch abgelagert werden können

DKIV Deponieklasse IV - Deponie für gefährliche Abfälle: Sonderabfälle, die unterhalb der Erdoberfläche abgelagert werden müssen (kein Standort in Bayern) z.B. Filterstäube

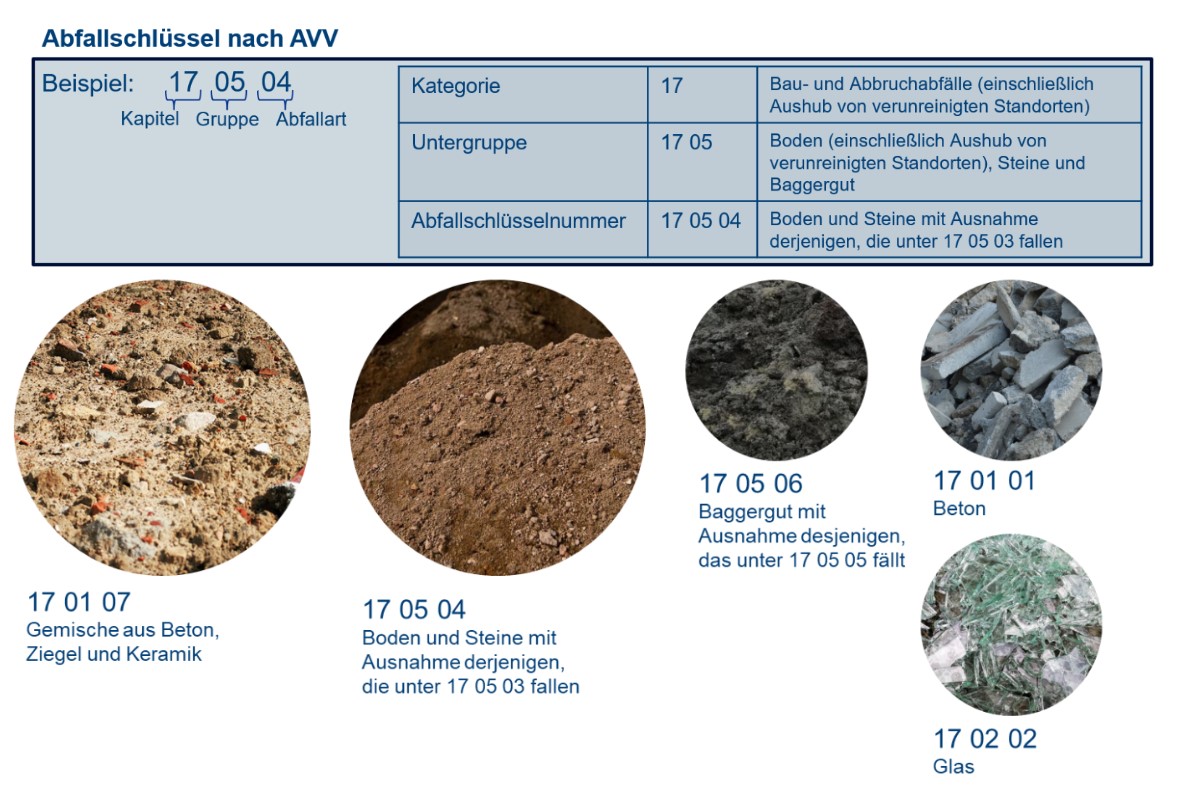

Was genau verstehen wir unter mineralischen Abfällen?

Wir planen die Einlagerung von gering belasteten Böden und Boden-Bauschuttgemischen. Es sind die Abfälle, die meist dann entstehen, wenn innerorts gebaut wird. Sobald der Anteil an Fremdbestandteilen, wie Bauschutt, größer 10% ist, kann der Boden nicht mehr in Verfüllungen verbracht werden.

Was soll nicht auf der Deponie abgelagert werden?

- Die Deponierung von Schlacken aus der Stahlerzeugung wird ausgeschlossen.

- Die Deponierung von gefährlichen Abfällen (z.B. Asbest) ist ausgeschlossen.

Ist der bei Ablagerung / Abkippen der Abfälle entstehende Staub giftig?

Die Abfälle neigen wenig zum Stauben und falls erforderlich werden Staubminimierungsmaßnahmen wie z.B. Befeuchten durchgeführt. Darüber hinaus sind keine gefährlichen Abfälle zugelassen. Für z. B. Asbest etc. gibt es eigene Deponien im Zweckverbandsgebiet (z.B. DK I-Deponie Augsburg-Nord).

Wie werden die Abfälle kontrolliert?

- Die einzulagernden Abfälle werden über schriftliche Deklarationen mit Analysenberichten dokumentiert.

- Bei der Anlieferung erfolgt eine Sichtkontrolle der Abfälle.

- Es müssen regelmäßige unabhängige Kontrollanalysen durch zertifizierte Labore durchgeführt werden.

- Bei Verdacht erfolgt eine Zwischenlagerung im Sicherstellungsbereich und es werden Kontrollanalyse durchgeführt. Alternativ erfolgt sofortige Zurückweisung der Abfälle.

Was ist der Unterschied zu einer Kippstelle?

Im Gegensatz zu den Vorgaben für eine Kippstelle, die sich aus dem „bayerischen Verfüll-Leitfaden“ und dem Eckpunktepapier ergeben, gibt die Deponieverordnung ein klares, bundeseinheitliches Regelwerk für den Standort, die Planung, die Genehmigung, den Bau und den Betrieb einer Deponie vor. Dies umfasst unter anderem strenge Vorgaben und Nachweise über alle Deponiephasen hinweg.

Im Gegensatz zu einer Verfüllung wird an einem Deponiestandort das Sickerwasser erfasst und kontrolliert entsorgt.

Welche Vorgaben ergeben sich aus der Deponieverordnung für den Standort?

- Vorhandensein einer geologischen Barriere oder Möglichkeit einer durch technische Maßnahmen zu schaffende Barriere

- Geologische und hydrogeologische Bedingungen des Gebietes einschließlich eines permanent zu gewährleistenden Abstandes der Unterkante der geforderten geologischen Barriere oder einer durch technische Maßnahmen geschaffenen Barriere von mindestens 1 m zum höchsten zu erwartenden freien Grundwasserspiegel

- ausreichender Schutzabstand zu sensiblen Gebieten wie zum Beispiel zu Wohnbebauungen und Erholungsgebieten

- Gefahr von Überschwemmungen, Erdbeben (außerhalb Erdbebenzone 3), Bodensenkungen, Erdfällen, Hangrutschen oder Lawinen auf dem Gelände

- Ableitbarkeit des gesammelten Sickerwassers im freien Gefälle

Welche Vorgaben ergeben sich aus der Deponieverordnung für die Planung?

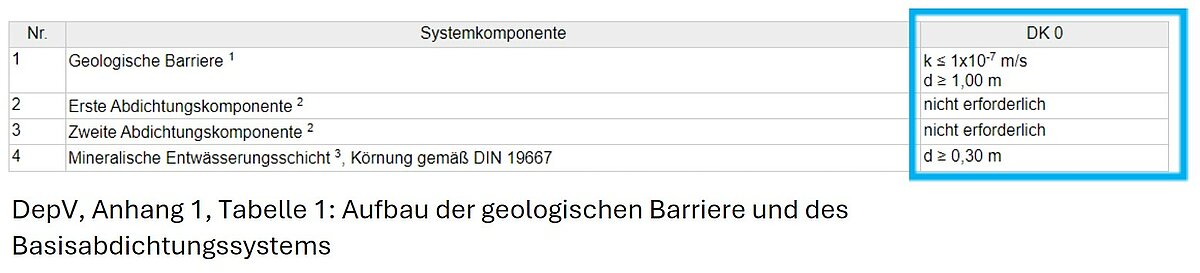

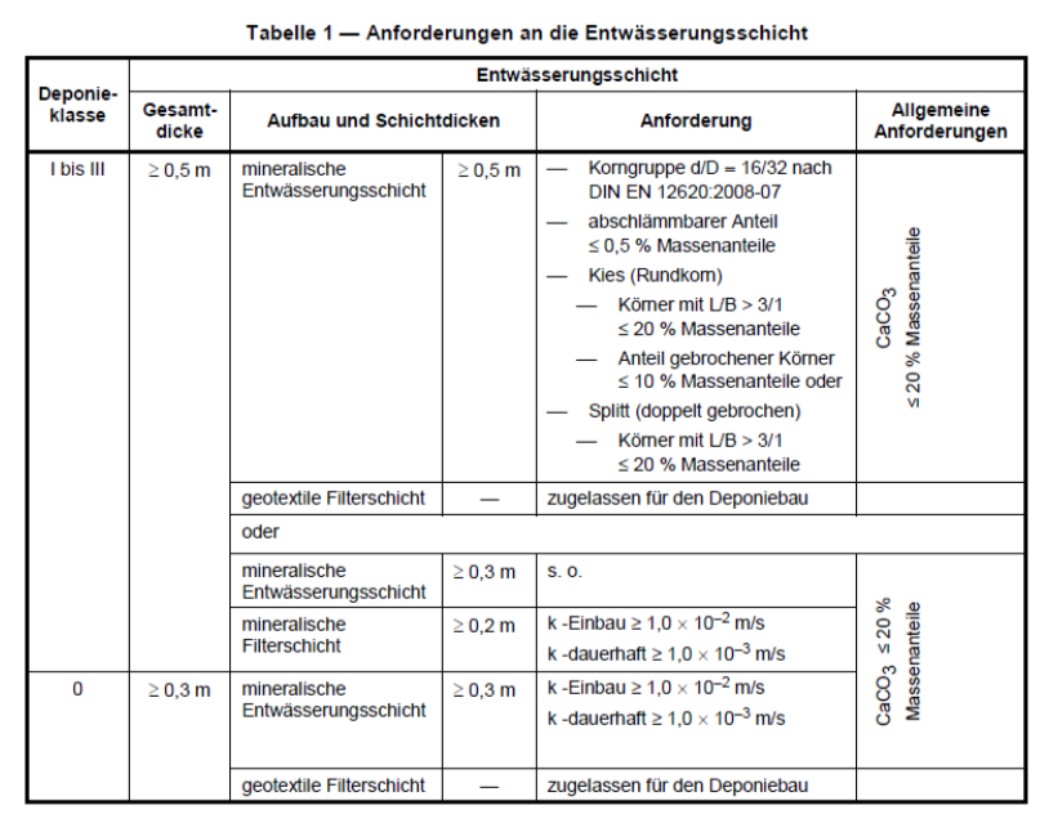

- Durch eine geologische Barriere und die Errichtung eines Sickerwassererfassungssystems wird unkontrollierte Austreten von Sickerwasser verhindert.

- Das Sickerwasser muss gefasst, gesammelt, gespeichert, beprobt und abgeleitet werden. Dadurch wird das Grundwasser geschützt.

- Nach der Verfüllung erfolgt eine Rekultivierung des Standorts unter Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen Vorgaben.

Wird das Grundwasser durch die Deponie gefährdet?

Die Basisabdichtung wird in Form einer technischen Barriere ausgeführt. Die mineralische Schicht ist 1 m dick und verhindert die Versickerung in den Untergrund. Ein akkreditierter Fremdprüfer überwacht die Bauausführung. Das Sickerwasser wird in einem Drainagesystem erfasst und kontrolliert abgeführt.

Ist das Sickerwasser gefährlich?

Auf der geplanten DK 0-Deponie werden nur mineralische Abfälle (s.o.) abgelagert, deshalb sind nur geringe Belastungen im Sickerwasser nachweisbar. Das Sickerwasser weist keine organische Belastung auf.

Wie wird das Sickerwasser entsorgt?

Das Sickerwasser wird aus der Deponie in einem Speicherbecken mit Kontrollmöglichkeit zwischengesichert. Nach Abstimmung und gemäß den Vorgaben des Wasserwirtschaftsamts ist die Einleitung in den Vorfluter (Schmutter) geplant. Die Ableitung erfolgt im Freispiegel (d.h. Sickerwasser läuft von selbst ab - ohne Pumpen)

Was versteht man unter Sickerwasser?

Das gesamte Wasser, das im Ablagerungsbereich der Deponie anfällt, wird als Sickerwasser bezeichnet. Es handelt sich dabei um Niederschlagswasser, das durch den Deponiekörper sickert und im Bereich der Deponiebasis gefasst und gesammelt wird.

Das Wasser nimmt bei der Versickerung Mineralien und wasserlösliche Stoffe auf. Bei einer Deponie der Klasse DK0 kann das Sickerwasser als stark mineralisiertes Wasser angesehen werden. Das Sickerwasser wird in den von der Genehmigung festgelegten Abständen beprobt und analysiert.

Sobald die Rekultivierung der Deponie abgeschlossen ist, fällt kaum noch Sickerwasser an.

Welche Vorgaben ergeben sich aus der Deponieverordnung für das Sickerwasser?

Das Sickerwasser soll, der Deponieverordnung entsprechend, im freien Gefälle abgeleitet werden. Hierfür wird eine Leitung mittels Horizontalspülbohrung durch die angrenzenden Waldgrundstücke eingebracht. Unterhalb soll die Leitung im bestehenden Gemeindeweg verlegt werden. Das Sickerwasser soll dann in die Schmutter eingeleitet werden.

Das Sickerwasser wird im Bereich der Deponie in einem Becken gesammelt, beprobt und anschließend abgeleitet. Die Einleitmenge wird im Rahmen der Genehmigung festgelegt.

Welche Vorgaben ergeben sich aus dem Scoping-Termin und der Deponieverordnung für die Genehmigung?

Begutachtung und Prüfung der folgenden Schutzgüter:

- Mensch und menschliche Gesundheit

- Lärm- und Staubimmissionen

- Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

- Betroffenheit von Schutzgebieten/-objekten

- Betroffenheit geschützter Biotope

- Vorliegen artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände

- Betroffenheit sonstiger Biotop- und Habitatstrukturen

- Landschaft und Erholung

- Auswirkungen auf das Landschaftsbild

- Boden und Fläche

- Pufferbereich Zuwegung und geplante Fläche

- sekundärer Flächenbedarf (Kompensationsverpflichtungen)

- Wasser und Grundwasser

- Auswirkung auf die Vorflut

- Grundwasserabstand

- Klima / Luft

- Staubemissionen

- Auswirkungen auf lokales und globales Klima

- Kulturgüter und sonstige Schutzgüter

Welche Fachbehörden sind beteiligt?

- LRA Augsburg, FB 51 (Immissionsschutz, Abfall- und Bodenschutzrecht)

- LRA Augsburg, FB 55 (technischer Umweltschutz)

- LRA Augsburg, UNB

- LRA Augsburg, FB 50.1 (Bauordnung)

- LRA Augsburg, FB 52 (Wasserrecht)

- LRA Augsburg, Kreisbrandrat

- LRA Augsburg, FB30 (öffentliche Sicherheit und Ordnung)

- WWA Donauwörth

Welche Vorgaben ergeben sich aus der Deponieverordnung für den Bau?

Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) hat die Anforderungen der Deponieverordnung in bundeseinheitlichen Qualitätsstandards näher definiert. Hierin sind alle technischen Anforderungen sowohl an das Material als auch an die Verfahren geregelt.

Wie wird der Bau technisch und zeitlich umgesetzt?

Wir planen die Deponie in fünf Abschnitten zu errichten. Das hat folgende Vorteile:

- zeitnaher Beginn der Einlagerung

- wenig Sickerwasser

- zeitnahe Rekultivierung der Oberfläche

Wo entstehen Abfälle und wie werden diese deklariert?

Bauvorhaben: Für den Bau eines Mehrfamilienhauses soll innerorts eine Baugrube erstellt werden. Auf der Fläche befand sich zuvor ein Wohnhaus, das bereits abgebrochen wurde. Die Baugrube wird ausgehoben und der Aushub bestmöglich sortiert. Der Aushub soll abgefahren und entsorgt werden. Hierfür werden Haufwerke gebildet.

Anfrage: Um die Haufwerke ordnungsgemäß entsorgen zu können, werden Proben entnommen und in einem Speziallabor analysiert. Mit den Ergebnissen der Analysen und dem Probennahmeprotokoll wird die Deponie angefragt, ob die Deponie die Haufwerke entsorgen kann.

Prüfung der Haufwerke/Abfälle: Die angefragten Haufwerke werden mit den Anforderungen der Genehmigung überprüft. Hierbei werden Abfallschlüssel und die zulässigen Grenzwerte mit den Untersuchungswerten der Analyse verglichen.

Annahme der Haufwerke/Abfälle: Ergibt die Prüfung, dass alle Werte eingehalten werden, erfolgt die Freigabe und die Haufwerke können angeliefert werden. Das angelieferte Material wird in regelmäßigen Abständen durch einen Fremdüberwacher vor Ort überprüft.

Wie und wann erfolgt die Anlieferung?

- Zuwegung zur Deponie erfolgt über B2 und St2382

- Kein zusätzliches LKW aufkommen durch Langenreichen

- Durchschnittlich 40 LKW pro Tag (projektabhängig auch temporär mehr)

- Anlieferung in der Regel Montag bis Freitag zwischen 7 und 17 Uhr.

Wie wird die Zuverlässigkeit des Deponiebetreibers überwacht?

- Es erfolgt eine Überwachung des Deponiebetreibers durch die Genehmigungsbehörde (LRA Augsburg).

- Die Bauüberwachung der Deponieeinrichtungen (Basisabdichtung, Rohrleitungen, Drainagesysteme etc.) durch unabhängige akkreditierte Fremdprüfer.

- Über Betriebshandbuch, -tagebuch etc. werden alle Einlagerungen und Aktivitäten dokumentiert (Prüfung durch Genehmigungsbehörde).

- Es müssen Jahresberichte mit Vermessung erstellt werden.

- Abfälle müssen schriftlich deklariert und zur Anlieferung freigegeben werden. Hierzu werden Kontrollanalysen der einzulagernden Abfälle durchgeführt.

Was bedeutet das für Langenreichen?

- Wir planen den Bau und Betrieb der Deponie so, dass es keine Beeinträchtigung für die Anwohner gibt.

- Reinigung der Zufahrt gegen Straßenverschmutzung

- Klare Verkehrsführung

- Staubbindung mit Wasser

- Für Baumaßnahmen in Langenreichen und dem gesamten Gemeindegebiet ergeben sich kurze Wege für die Entsorgung für die kommenden 25 Jahre.

- Kommen sie gerne auf uns zu!

Was ist bereits geschehen?

- Scoping-Termin mit dem Landratsamt ist erfolgt

- Untersuchungsrahmen wurde festgelegt

- Beteiligte Behörden informiert

- Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung ist erfolgt

- Vorbereitung für die Genehmigungsplanung

- Abstimmung mit Fachplanern und Gutachtern